韓國新村運動帶動鄉村振興及經驗啟示

發稿時間:2019-07-26 15:27:38 來源:《南京農(nong) 業(ye) 大學學報(社會(hui) 科學版)》 作者:韓道鉉 田楊

“三農(nong) ”問題是關(guan) 係國計民生的根本問題。二戰以後,為(wei) 改善農(nong) 村的貧窮落後麵貌,發展中國家大都實施了農(nong) 村發展戰略,直到今天仍在進行。其中,韓國新村運動是國際社會(hui) 公認的農(nong) 村開發的成功案例。新村運動實現了農(nong) 民、農(nong) 業(ye) 、農(nong) 村的現代化轉型,縮小了城鄉(xiang) 之間的收入差距,實現了區域之間的融合發展,為(wei) 韓國鄉(xiang) 村振興(xing) 打下了堅實的基礎。

一、韓國新村運動的實施背景與(yu) 先決(jue) 條件

20世紀60年代,韓國政府實施了優(you) 先發展重工業(ye) 的出口型工業(ye) 發展政策。工業(ye) 化發展加快了城市化進程,形成了二元化社會(hui) 經濟結構。針對城鄉(xiang) 貧富差距懸殊的情形,為(wei) 避免城鄉(xiang) 兩(liang) 極分化,20世紀70年代,韓國政府在全國34000個(ge) 村莊發起一場“勤勉、自助、協同”的國民運動,致力於(yu) 農(nong) 村現代化建設和農(nong) 民脫貧增收。新村運動是以20世紀60年代韓國城市產(chan) 業(ye) 發展和農(nong) (漁)村增收事業(ye) 的成功經驗為(wei) 基礎的,可以說它是20世紀60—70年代韓國社會(hui) 發展模式在農(nong) 村的實踐應用①。

(一)強調經濟發展與(yu) 效率的發展主義(yi) 理念

20世紀30年代,日本及日本殖民統治下的韓國一度推行過農(nong) 村振興(xing) 運動,認為(wei) 農(nong) 村問題是貨幣經濟和產(chan) 業(ye) 化帶來的不良後果,從(cong) 而倡導農(nong) 本主義(yi) 。農(nong) 本主義(yi) 的政策方向排斥城市產(chan) 業(ye) 文明,具有浪漫主義(yi) 色彩。20世紀70年代的韓國新村運動,與(yu) 浪漫的農(nong) 本主義(yi) 方向完全相反,鼓勵追求利潤,強調現代化發展。新村運動在工業(ye) 興(xing) 國與(yu) 發展主義(yi) 理念下,提倡農(nong) 工並興(xing) ,以資本的擴大再生產(chan) 為(wei) 目標。可以說,強調經濟發展與(yu) 效率的發展主義(yi) 模式,是韓國新村運動的重要特征。

20世紀60—70年代,韓國的經濟發展不能單純歸因於(yu) 經濟政策或是企業(ye) 家的作用,而用“發展型國家”的概念進行詮釋更具說服力。由Chalmers Johnson[1]提出的“發展型國家”概念,站在與(yu) 西方國家比較的視角,以日本的經濟發展經驗為(wei) 著眼點,強調政府對經濟發展的強力介入。發展型國家的特征表現為(wei) :擁有一批資質優(you) 秀的官員,國內(nei) 政治矛盾不尖銳,國家發展意願強烈等。作為(wei) 發展型國家,當時韓國的最高領導人具有強有力的領導力,並且將經濟發展與(yu) 效率作為(wei) 首要政策理念。政府全力推動經濟發展,但並不是無原則地對企業(ye) 進行扶持,而是根據企業(ye) 的績效進行梯度型扶持[2]。Evans[3]認為(wei) ,韓國發展模式的特征是政府與(yu) 企業(ye) 的有機合作,將村莊視為(wei) 一個(ge) 經營單位或是“中小型企業(ye) ”,是新村運動的最顯著特征。如同企業(ye) 根據經營業(ye) 績來獲取政府的資助,新村運動中村莊也要依靠競爭(zheng) 和發展成效來爭(zheng) 取政府的扶持。當然,村莊與(yu) 真正的企業(ye) 不同,它以村內(nei) 的協同合作為(wei) 基礎,是一個(ge) 合作型經營單位。協同合作,事關(guan) 村民的個(ge) 人利益,事關(guan) 整個(ge) 村莊的發展。新村運動強調村莊內(nei) 部的合作,但並不要求村民具有高尚的自我犧牲精神。村民參與(yu) 新村事業(ye) ,並不是無原則地提供無償(chang) 服務,追求利益的理性農(nong) 民和個(ge) 人是被認可的。新村運動以改善生活與(yu) 提高非農(nong) 收入為(wei) 目標,這種目標不是脫離物質主義(yi) 的,相反,它反映出對增收和貨幣經濟的強化思想。

(二)村莊CEO——新村指導者

新村運動的精神特征,可以概括為(wei) 一種企業(ye) 家精神和發展主義(yi) 理念。如果說20世紀60—70年代,發展型國家韓國的經濟引擎是企業(ye) 家和財閥的話,新村運動中發展型村莊的引擎正是新村指導者,他們(men) 的作用堪比經濟領域的CEO。新村運動期間,韓國34000個(ge) 村莊每村推選男、女新村事業(ye) 指導者各1名。村莊指導者雖然在農(nong) 業(ye) 貸款和公務員特別錄用等方麵享受優(you) 先待遇,但他們(men) 是無酬勞的誌願者。

新村指導者大多是精通農(nong) 業(ye) 技術的人。在新村運動中,他們(men) 作為(wei) 引領農(nong) 村發展的旗手,還必須具備“懂農(nong) 業(ye) ”的技術者身份以外的能力和貢獻。在企業(ye) 經營中,經營者需要具備人事管理、財務管理、事業(ye) 規劃、經營銷售等綜合性的經營能力,新村指導者作為(wei) 村莊這個(ge) 經營單位的經營者,也需要具備這種綜合能力。新村指導者需要選擇具體(ti) 開發項目,動員村民參與(yu) ,調解內(nei) 部矛盾,以實現村莊的經營目標,而想要獲得村民的支持,實現村莊經濟的發展,他們(men) 必須具備提高村民生活和福祉水平的實幹能力。通過在相關(guan) 機構的學習(xi) ,新村指導者們(men) 成為(wei) 召開村莊會(hui) 議、調節矛盾、製定事業(ye) 規劃等方法的具有組織社會(hui) 學方麵知識的人。但相比企業(ye) 經營,村莊經營可能難度更大。企業(ye) CEO可以用工資、獎金、晉升等經濟利益激發員工,但新村指導者可以提供給參與(yu) 者的資源極其有限,隻能依靠自身的奉獻和模範帶頭作用。當然,如果他們(men) 隻是依靠聲望、奉獻和模範帶頭作用的話,新村事業(ye) 也不能成功,他們(men) 還必須具備上述相關(guan) 能力。他們(men) 必須得證明:在這場為(wei) 了提高村民收入的事業(ye) 中,如果大家跟著自己共同努力,村民個(ge) 人可以得到相應的回報。

(三)新村研修院這座“熔爐”

雖然部分村莊指導者在新村運動正式開始以前就已經參與(yu) 了農(nong) 村開發事業(ye) ,在1960年代末憑借農(nong) 村增收事業(ye) 的成功經曆成為(wei) 新村運動的先行者,並以此為(wei) 基礎在1970年代引導和推動新村事業(ye) 發展;但大部分新村指導者是在1970年代被發掘和培育起來的。發掘新村運動指導者的是郡(相當於(yu) 中國的“縣”)、麵(相當於(yu) 中國的“鎮”)、地方農(nong) 協等當地政府和社會(hui) 組織,對他們(men) 進行培育的主要是新村指導者研修院②(以下簡稱“新村研修院”)。

作為(wei) 村莊這個(ge) 經營單位的CEO,新村指導者最需要掌握的是改善農(nong) 村落後麵貌的方法。因此,實用性教育是新村研修院的核心教育內(nei) 容。新村指導者的實務教育包括:新村事業(ye) 課程、成功案例教育、實地考察等。通過實務教育尤其是現場教學,村莊指導者們(men) 學到合理經營村莊事業(ye) 的綜合技能。除了實務教育,培養(yang) 積極進取精神、自助精神、現代化精神等的企業(ye) 家精神也占有重要分量。新村研修院的“現代化教育”非常重視經驗分享和成功案例交流。樸鎮煥[4]認為(wei) ,新村研修院的成功案例教學比哈佛大學商學院的案例教學方法更具創新意義(yi) 。因為(wei) ,在研修院的培訓過程中,會(hui) 安排半天或是一天的日程去現場考察學習(xi) ,甚至也有落後村莊的指導者到發達村莊指導者家中同吃同住一周,現場觀摩發達村莊的事業(ye) 開展情況,這種實習(xi) 性質的教學幫助學員在一線操作中徹底掌握解決(jue) 問題的方法。

新村研修院的教育對新村指導者們(men) 產(chan) 生巨大影響,他們(men) 將新村研修院比作“熔爐”和“碳爐”。在新村研修院這座熔爐的短暫期間,是由生木變成木炭的過程,也是由普通農(nong) 民成長為(wei) 農(nong) 村CEO的過程,成為(wei) 他們(men) 人生新的起點。作為(wei) 新村運動的核心人物,新村指導者經曆了明顯的思想變化,體(ti) 現出積極進取及對發展的熱切渴望。新村研修院的教育之所以能夠成功,離不開當時樸正熙總統的大力支持、農(nong) 協的資金支持以及人才支持。為(wei) 了強化新村研修院的地位和活動,主管部門由農(nong) 林部上升為(wei) 青瓦台,總統親(qin) 力親(qin) 為(wei) ,聽取關(guan) 於(yu) 授課內(nei) 容和講師人選的匯報,示意將打造農(nong) 村CEO的意識變革(塑造企業(ye) 家精神)、教育與(yu) 技術革命方麵的實務教育作為(wei) 研修的核心內(nei) 容。

(四)農(nong) 民的意識變革

新村運動的意識變革是一種發展主義(yi) 理念下的意識變革,其核心是自助精神。新村運動的口號是“勤勉、自助、協同”,是一場能動性的“改善生活”運動。如果說勤勉和協同即農(nong) 民的本性在農(nong) 村社會(hui) 一直都存在,那麽(me) 以自助為(wei) 基礎的發展主義(yi) 的引入和影響,在新村運動之前幾乎是不存在的。新村運動過程中,農(nong) 民個(ge) 體(ti) 追求利潤會(hui) 對村內(nei) 其他人帶來不利影響的傳(chuan) 統觀念,即“image of limited good”[5—6]的傳(chuan) 統農(nong) 村社會(hui) 觀念實現向“positive sum”意識的轉變,至關(guan) 重要。

如前所述,將村莊視為(wei) 一個(ge) 經營單位,是新村運動的最顯著特征。全國34000個(ge) 村莊都成為(wei) 獨立的經營單位,共同開展改善生活運動以及追求利潤的經營活動。翻閱新村運動中央研修院與(yu) 韓國國家記錄院現存的村莊會(hui) 議記錄、村莊事業(ye) 進展日誌、村莊事業(ye) 報告、村莊指導者的信函等新村運動相關(guan) 的一線資料可以發現,每個(ge) 村莊都發展成為(wei) 具備現代會(hui) 計方法、事業(ye) 規劃和推進能力的優(you) 秀“企業(ye) ”。為(wei) 了事業(ye) 成功,為(wei) 了最大程度地動員村莊資源,村莊指導者與(yu) 村民們(men) 全力以赴。在感受他們(men) 鬥誌的同時,可以深刻體(ti) 會(hui) 到,一切為(wei) 了發展的自助自立的意識變革,是新村運動持續推進的原動力。這種農(nong) 民意識變革的發生,不是國家單方麵灌輸的結果,也不是新村研修院單方麵教育的結果,它是當時曆史背景下多種因素交互作用的結果,與(yu) “增收”這一現實目標密不可分。

二、韓國新村運動典型案例剖析

韓國新村運動事業(ye) 是由34000個(ge) 村莊的具體(ti) 案例匯集而成的。要想了解新村事業(ye) 的實際運行體(ti) 製機製,需要結合具體(ti) 案例進行深入剖析。現存文獻資料中,讓我們(men) 看一下具有典型意義(yi) 的忠清南道唐津郡大湖芝麵出捕裏(村莊名)的新村指導者林光默(音譯)的資料③。

在新村運動開始之前,出捕裏村民先是依靠挖蛤蜊和牡蠣等維持生計,引入養(yang) 殖技術後開始進行人工養(yang) 殖。1972年村民們(men) 依靠背筐和手推車等工具成功進行了圍墾造田。田地增多了,村民們(men) 的收入也大幅提高。林光默指導者因為(wei) 成功帶領村民圍墾造田出了名,他的成功案例在全國廣泛傳(chuan) 播。在新村運動初期,如果被認定為(wei) “自立型”村莊,就可以優(you) 先獲得政府的扶持項目。因此,為(wei) 爭(zheng) 當自立型村莊,全國競爭(zheng) 激烈。1972年新村事業(ye) 進行綜合評價(jia) ,由於(yu) 林光默指導者帶領村民先後成功開展了蛤蜊養(yang) 殖、牡蠣養(yang) 殖、圍墾造田等創新性項目,創造出新的收入來源,出捕裏被認定為(wei) 自立型村莊,迎來了新的發展契機。

林光默指導者資料集中“韓牛養(yang) 殖管理現狀(1973)”部分,是關(guan) 於(yu) 作為(wei) 對自立型村莊的獎勵,政府給予韓牛養(yang) 殖扶持項目的資料,包括就韓牛養(yang) 殖項目召開村莊大會(hui) 的會(hui) 議記錄、村莊基金委員會(hui) 會(hui) 議記錄、新村收入核心事業(ye) (韓牛養(yang) 殖)資金管理內(nei) 容、項目規劃書(shu) 、收入核心事業(ye) 管理規章草案、韓牛村標識卡等內(nei) 容。扶持項目的核心內(nei) 容為(wei) :選出村裏10戶低收入農(nong) 戶,給予貸款優(you) 惠,讓他們(men) 參與(yu) 韓牛養(yang) 殖,提高其收入。遵循自助原則,村裏對貧困戶進行了自立教育,通過財政補貼和養(yang) 牛項目提高其自助能力,確定具體(ti) 的自立方式,使他們(men) 真正掌握自助自立的新村精神。

林光默指導者資料集中“1974年第1次總統撥款事業(ye) ”部分,詳細記錄了總統撥款④是如何在村中有效使用的。出捕裏的“總統撥款事業(ye) ”是以總統撥款120萬(wan) 韓元、村民勞動力、村民土地捐贈等為(wei) 基礎開展的“河道治理”項目。“1974年第1次總統撥款事業(ye) ”資料,內(nei) 容包括臨(lin) 時保管金賬戶、村莊概況與(yu) 村莊財產(chan) 目錄、事業(ye) 規劃書(shu) 、現金出納簿、資產(chan) 收發簿、報賬單、估價(jia) 單、工錢支出簿、河道治理設計圖等。出捕裏的總統撥款事業(ye) 即河道治理項目於(yu) 1974年末至1975年初完成,之後開展了總統撥款複次項目。總統撥款複次項目以嘉獎新村事業(ye) 中的優(you) 秀村莊為(wei) 目的,但作為(wei) 扶持條件,政府要求將撥款中勞務費部分的一半作為(wei) 公共基金投入新的村民增收事業(ye) ,即複次項目中。因此,出捕裏從(cong) 村民勞務費部分提取了公共基金,1975年5月以複次項目的方式投入牡蠣養(yang) 殖場擴建項目,這是出捕裏繼圍墾項目之後的第二個(ge) 村民增收項目。複次項目的經費來源如下:村裏將總統撥款120萬(wan) 韓元中的20%即24萬(wan) 韓元作為(wei) 複次項目基金(占勞務費用的25%),村民們(men) 自己集資20萬(wan) 韓元。但經費執行情況顯示:複次基金為(wei) 26.22萬(wan) 韓元,有少許增加;村民自己負擔41.7萬(wan) 韓元,大幅增加。複次基金的增加部分為(wei) 總統撥款產(chan) 生的利息2.2245萬(wan) 韓元,村民自己負擔部分的增加金額(21.7萬(wan) 韓元)為(wei) 8個(ge) 月工期內(nei) 所有勞務參與(yu) 者417人次的勞務費用。

通過扣除參與(yu) 村民勞務費產(chan) 生的複次項目基金,其性質是為(wei) 了擴大再生產(chan) 而進行的強製儲(chu) 蓄⑤。而通過強製儲(chu) 蓄形成的村莊基金,隻能用於(yu) 村民增收事業(ye) 。作為(wei) 再投資事業(ye) 的複次項目,具體(ti) 方案需要通過村莊大會(hui) 決(jue) 定。根據會(hui) 議記錄,1974年10月24日出捕裏召開的村莊大會(hui) 上,共有82人(戶)參加,占全部93戶村民的88%。大會(hui) 決(jue) 定了複次基金的具體(ti) 事項,村民們(men) 同意扣除參與(yu) 總統撥款事業(ye) 村民勞務費的25%作為(wei) 複次項目基金。作為(wei) 新村運動的成功示範村,出捕裏在全國有一定名氣,村裏隻同意拿出勞務費的25%,低於(yu) 政府提倡的50%的比例,雖然出乎意料,但同時說明,村民們(men) 並不是完全依照政府的指導方案進行操作,而是民主地通過村莊大會(hui) 表決(jue) 的形式進行合適的調整,能動性地規劃和運營本村事務。

總結一下出捕裏的新村事業(ye) 開展過程:1972年新村事業(ye) (圍墾造田)成功—被評為(wei) 自立型村莊—得到政府扶持項目(韓牛養(yang) 殖)—獲得總統撥款(河道治理)—推進複次項目(牡蠣養(yang) 殖),呈現出一種良性循環。這種良性循環型發展路徑,是新村運動得以持續進行的機製動力,也是韓國農(nong) 村發展模式的成功動學,高建⑥稱之為(wei) “新村循環”。

三、韓國新村運動帶動鄉(xiang) 村振興(xing) 的成功經驗

在新村運動初期,韓國政府主要采取的是提供鋼筋、水泥等建築物資,由村民來規劃和施工建設的模式。在這種模式下,部分村莊在沒有政府財政支持的情況下,通過共同努力創造出新的收入來源。新村運動初期,被認定為(wei) 自立型村莊的大多是這種創新型案例。不是被動地等待政府施惠,在政府伸出扶持的橄欖枝時,充分發揚自助精神的農(nong) 民們(men) ,抓住機會(hui) 主動改變貧窮落後的命運。

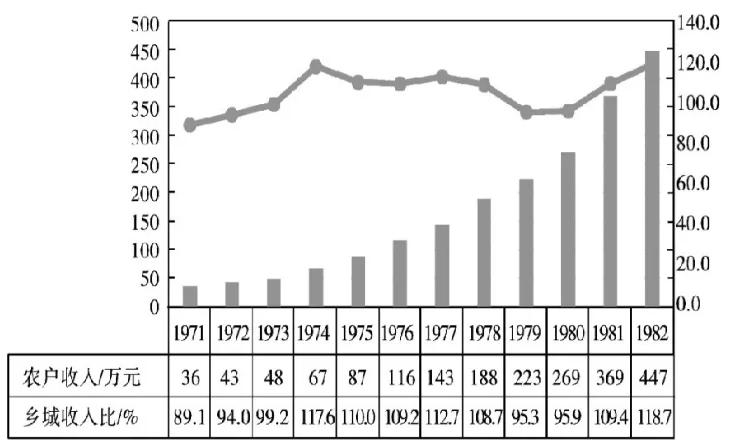

韓國新村運動過程中,農(nong) 村基礎設施、居住和生態環境等得到了改善,農(nong) 民的收入和生活水平有了較大提高。如圖1所示,1974—1978年期間,農(nong) 戶年均收入超過城市勞動者家庭年均收入。1979年,農(nong) 戶年均收入達到223萬(wan) 韓元,與(yu) 1969年的22萬(wan) 韓元相比增長了10倍多。農(nong) 民看到了農(nong) 村的發展空間,部分外流人口又回流到農(nong) 村。1975—1977年期間,韓國城鄉(xiang) 人口比重出現了較大的變動,農(nong) 村人口比重由40.8%上升到48.8%⑦。可以說,韓國新村運動的開展,短期內(nei) 減緩了農(nong) 村人口向城市遷移的步伐,為(wei) 當時農(nong) 村社會(hui) 經濟發展保留了一定的勞動力。

圖1 韓國新村運動與(yu) 農(nong) 戶增收⑧

注:鄉(xiang) 城收入比=(農(nong) 戶年均收入/城市勞動者家庭年均收入)×100%

農(nong) 村發展是一個(ge) 動態的、持續的過程。韓國新村運動的成功,更多地體(ti) 現在它改變了農(nong) 村地區傳(chuan) 統而單一的社會(hui) 經濟結構,鼓勵和支持農(nong) 民的市場化轉型和創新,為(wei) “三農(nong) ”發展和鄉(xiang) 村振興(xing) 注入了機製動力。而鄉(xiang) 村振興(xing) 正需要激活主體(ti) 、激活要素、激活市場。

(一)村莊承包經營管理

最初,韓國政府撥付基建物資,動員村民自發參與(yu) 鄉(xiang) 村建設,但建設成效很難掌控。為(wei) 了解決(jue) 這個(ge) 問題,政府一度委托企業(ye) 承包經營管理。新村運動進行一段時間之後,政府致力於(yu) 村民增收,對村莊的經營能力重新進行評估,決(jue) 定與(yu) 村莊簽訂承包經營合同,將項目收益直接返還給村民[7]45—46。過去,與(yu) 政府進行項目簽約的主體(ti) 是公司、企業(ye) ,現在承包者是村莊。政府是甲方,村莊是乙方。村莊開發委員會(hui) 或是“村莊代表”代表村莊與(yu) 政府簽訂承包經營協定。簽約者需要具備經營能力,包括動員村民的能力、會(hui) 計能力、事業(ye) 規劃與(yu) 運營能力等。這與(yu) 村莊指導者在新村研修院中接受的CEO教育是一致的,凸顯了新村事業(ye) 的經營性質。由於(yu) 政府委托項目帶來的利益直接惠及村民,提高了村民的參與(yu) 積極性,這種村莊承包模式在新村運動中廣泛推行。政府利用財政資金為(wei) 村民提供收益,被稱之為(wei) “福利財政”⑨。而且在財政預算執行過程中,村民作為(wei) 項目主體(ti) 全程參與(yu) ,比生產(chan) 性福利的效果更為(wei) 積極有效。

(二)複次項目帶來乘數效應

複次項目作為(wei) 農(nong) 民增收事業(ye) 的核心部分,1974—1976年期間在韓國農(nong) 村全麵推行。複次項目是“300萬(wan) 韓元以下的、以村莊為(wei) 單位的小規模工程,由村民承包建設,勞務預算一半支付給村民,一半留作村莊基金,循環投資到村莊的增收項目中,最終達到村民收入和村莊基金同時增長的經營方式”[7]42。村莊作為(wei) 一個(ge) “企業(ye) ”直接從(cong) 政府手中承接項目,是複次收入事業(ye) 的基本特征。複次項目增收方式不是模仿外國的先行經驗,也不是學術研究中得出的結論,是新村運動在精神、物質兩(liang) 方麵的重大創新過程中,以行政經驗為(wei) 基礎開發的財政運營方式,反映實際需求的經營管理方式和財政扶持方式[7]41—43。村民們(men) 通過村莊大會(hui) 商定村裏的集體(ti) 增收項目後,將累積的村莊基金投入複次項目,循環產(chan) 生第2次、第3次以及更多次的村民投資,最終村莊基金可以超過政府投入的扶持資金[7]46。

假定政府的財政投資為(wei) 1億(yi) 韓元,其中勞務費與(yu) 耗材費的預算比例為(wei) 6:4。那麽(me) 要從(cong) 1億(yi) 韓元中拿出勞務費6000萬(wan) 韓元的一半即3000萬(wan) 韓元支付給村民,由他們(men) 自行支配,再拿出3000萬(wan) 韓元作為(wei) 村莊的公共基金,放在村莊金庫或是農(nong) 協。假定將3000萬(wan) 韓元的公共基金投資到首次複次項目栗子樹苗培育項目中。栗子樹苗長大後,假定銷售收入為(wei) 6024萬(wan) 韓元(當時的市價(jia) ),扣除投資額3000萬(wan) 韓元,剩下的3024萬(wan) 韓元拿出一半分給項目參與(yu) 者,另一半1512萬(wan) 韓元充入村莊公共基金。目前,作為(wei) 首次複次項目的結果,現在有3000萬(wan) 韓元加上1512萬(wan) 韓元即4512萬(wan) 韓元的村莊公共基金。村裏再將這4512萬(wan) 韓元投入到第2次複次收入項目中,可以是育苗或養(yang) 殖等項目。雖然政府隻是投資了1億(yi) 韓元,但是目前農(nong) 戶有可支配勞務收入4512萬(wan) 韓元,村莊有公共基金4512萬(wan) 韓元。隨著複次收入項目的循環發展,政府的投資出現乘數效應,帶動農(nong) 戶收入不斷提高。

(三)發展主義(yi) 理念激發民眾(zhong) 創新

新村運動過程中,湧現出眾(zhong) 多打破傳(chuan) 統慣行、追求新技術、探索新路徑的民眾(zhong) 創新。這種創新源自農(nong) 民對農(nong) 業(ye) 和農(nong) 村發展前景的期待和創新性構想。“不是單純為(wei) 了吃飽飯而幹農(nong) 活,是為(wei) 了掙錢從(cong) 事農(nong) 業(ye) 活動,隻有實現這種思想轉變,才會(hui) 由幹農(nong) 活變為(wei) 農(nong) 業(ye) 經營。如果從(cong) 事農(nong) 業(ye) 經營,就可以賺錢,改善生活。因此,我提出要進行農(nong) 業(ye) 經營”[8]。這段話出自被稱作“新村運動神話”的河思勇(音譯)指導者之口。他未曾接受過現代化教育,但對農(nong) 業(ye) 和農(nong) 村應朝著怎樣的方向發展有著明確的判斷——“實現從(cong) 吃飽飯的幹農(nong) 活到能賺錢的農(nong) 業(ye) 經營的轉變”。田昌圭(音譯)指導者是一位敢想敢做的創新人物。他打算在村裏引入奶牛養(yang) 殖項目。但當時韓國農(nong) 林部有規定,隻有按照每5公頃草場上放牧2頭奶牛的標準,才能得到政府的扶持。由於(yu) 田昌圭所在村莊地處山嶺,不符合要求,得不到扶持資金。田昌圭向郡政府和道政府官員論證了項目的可行性,最終爭(zheng) 取到項目扶持。金月連(音譯)指導者是一位極具前瞻性眼光的創新者。他在青瓦台月度經濟工作會(hui) 議上匯報完村裏新村事業(ye) 的成功經驗後,政府要獎勵給村裏一輛卡車,但金月連要求政府資助建設大棚。之後,金月連在村內(nei) 引進了辣椒苗培育基地建設項目,建設了1500坪的辣椒苗農(nong) 場,開創了使用大棚栽培辣椒苗的先河。村民通過銷售辣椒苗,收入大幅提高。

這些創新型案例都不是傳(chuan) 統的為(wei) 吃飽飯幹農(nong) 活,而是為(wei) 了改善生活的農(nong) 業(ye) 經營。20世紀70年代成功引領新村運動的村莊指導者,其共同點就是具有商品經濟意識,注重農(nong) 業(ye) 效益,敢於(yu) 創新。當然,並不是每次創新都能取得成功。例如,田昌圭指導者帶領村民截流引水,期間暴雨來襲,截流壩崩潰,引起村民的不滿。村裏申請了災後複建支援,才勉強渡過難關(guan) 。但哪怕是小的增收項目,隻要成功了,就對提高村民收入有幫助。村民們(men) 共建共享,可以增進集體(ti) 效能,並以此為(wei) 基礎挑戰下一階段的增收項目。

四、韓國新村運動的啟示及借鑒

新時代城鎮化背景下,實施鄉(xiang) 村振興(xing) 戰略,改善農(nong) 村生產(chan) 和生活環境,提高農(nong) 村經濟實力,是實現城鄉(xiang) 融合發展的必然選擇。20世紀70年代韓國的新村運動,實現了“三農(nong) ”的轉型發展,為(wei) 縮小城鄉(xiang) 差距和鄉(xiang) 村振興(xing) 奠定了堅實的基礎。新村運動的成功有其獨特的曆史和政策背景,其經驗不可複製。但我們(men) 可以從(cong) “讓農(nong) 業(ye) 成為(wei) 有奔頭的產(chan) 業(ye) ”“發揮農(nong) 民的主體(ti) 作用和首創精神”“激活主體(ti) 、激活要素、激活市場”等共性部分獲得一些可借鑒的經驗和啟示。

(一)堅持政府主導,構建和完善支農(nong) 政策體(ti) 係

政府政策發揮主導性作用。韓國新村運動中,政府是啟動者、組織者,設置專(zhuan) 屬部門,將新村運動的開展成效列為(wei) 地方政府工作的評價(jia) 指標。新村運動期間,增加農(nong) 民收入成為(wei) 韓國政府工作的重中之重。政府一方麵加大對農(nong) 業(ye) 和農(nong) 村的資金投入,通過體(ti) 製機製創新確保財政資金的合理、有效利用,另一方麵采取雙重糧價(jia) 製、農(nong) 協轉賣農(nong) 產(chan) 品等措施對農(nong) 民進行直接幫扶。除了資金,鄉(xiang) 村還缺人才和技術,新村研修院組織全國的村莊指導者進行實務培訓,農(nong) 村振興(xing) 廳、農(nong) 協等機構進行農(nong) 業(ye) 科技推廣,對村民進行生產(chan) 技術和技能培訓。在政府主導下,全社會(hui) 力量支持鄉(xiang) 村振興(xing) ,推動農(nong) 業(ye) 和非農(nong) 產(chan) 業(ye) 協同發展,為(wei) 村民提供更多的就業(ye) 機會(hui) 和增收來源。

(二)建立激勵機製,消除“等靠要”消極心態

政府認可村莊作為(wei) 公共建設項目的承包主體(ti) ,指導村莊按照市場規律進行運營管理。同時,為(wei) 了預防和減少經營風險,對村莊運營進行周密的技術指導和嚴(yan) 格的監督管理。既強調村莊內(nei) 部的合作和共同體(ti) 精神,又尊重市場理性,建立激勵機製,激活競爭(zheng) 意識,這是韓國新村運動的指導理念和根本特征。它喚醒了農(nong) 民的改革意識,培養(yang) 了他們(men) 主動適應市場化發展要求的能力,不使村莊和村民等待扶持成為(wei) 慣性。新村運動期間,村莊之間通過競爭(zheng) 性發展爭(zheng) 取政府的梯度型扶持,使得支農(nong) 政策帶來最大效應,項目扶持資金發揮了乘數效應。

(三)村民發揮主體(ti) 作用,注重協同創新

致力於(yu) 脫貧增收的鄉(xiang) 村振興(xing) 事業(ye) ,政府的扶持不可或缺,但歸根結底,需要因村製宜,通過發揮村民的主體(ti) 作用來補齊農(nong) 業(ye) 農(nong) 村的發展短板。僅(jin) 靠外部“輸血”,村莊的可持續性發展和村民的真正富裕無法得到保障。新村運動的案例表明,村民積極、獨立的自助精神和發展意識,才是推動鄉(xiang) 村發展的原生動力。新村運動期間,韓國所有村莊組建了由村長、本村精英農(nong) 民等構成的村莊開發委員會(hui) ,組織村民共同商討和規劃村莊發展事業(ye) 。政府提出原則性指導意見,不包辦,不強製執行,鼓勵基層實踐創造。村民們(men) 立足村莊實際提出設想,召開村莊大會(hui) 進行集體(ti) 決(jue) 策,民主、自主決(jue) 定村莊公共事務。

(四)村莊帶頭人的培育和作用發揮

新村運動從(cong) 一開始就認識到本土化領袖人物的重要性,這是非常重要的戰略方向。新村運動過程中,韓國政府在每個(ge) 村莊設置村莊指導者兩(liang) 名,並組織他們(men) 到新村研修院進行集中培訓,開展一線案例教學和思想啟蒙。村莊指導者回村後將新思想和新技術傳(chuan) 播給村民,發揮了類似傳(chuan) 道士的作用。為(wei) 了實現鄉(xiang) 村發展目標,村莊指導者最大程度地動員村莊各種可利用資源,協調村民之間的利益關(guan) 係,帶領大家協同合作共建共享。作為(wei) “懂農(nong) 業(ye) 、愛農(nong) 村、愛農(nong) 民”的先行者,優(you) 秀村莊指導者可以到青瓦台月度經濟工作會(hui) 議上介紹村莊的成功案例,這更加激發了他們(men) 積極投身新村事業(ye) 的決(jue) 心,積極發揮模範帶頭作用。

注釋:

①本文部分內(nei) 容曾以“新村運動的良性循環與(yu) 擴大再生產(chan) ”的標題發表在韓國《樸正熙總統紀念事業(ye) 會(hui) 會(hui) 報》2013年第34期21~49頁。譯者以此為(wei) 基礎作了刪減和改動。

②1972年1月,新村研修院“勤勞農(nong) 民研修班”開班,意味著新村指導者研修教育的開始。“勤勞農(nong) 民研修班”共有3期,於(yu) 1972年3月結束,之後更名為(wei) “新村指導者班”,並於(yu) 1972年7月重新開班。其間,婦女指導者班在1972年6月開班。1972—1981年,男性指導者班共有115期,婦女指導者班共有100期。每期培訓時長為(wei) 兩(liang) 周,主要包括以下課程:新村精神啟蒙(32小時),自律型鄉(xiang) 村秩序(2小時),技術指導(6小時),專(zhuan) 業(ye) 知識(74小時),鍛煉、活動、評價(jia) 等其他課程(20小時)。其中,專(zhuan) 業(ye) 知識主要包括:增收事業(ye) (8小時),協同合作(5小時),成功案例(15小時)等。參見新村指導者研修院,《新村指導者研修院10年史》,1982年,第137,153~155頁。

③本部分內(nei) 容均摘引自《林光默指導者》,《忠清南道唐津郡出捕裏新村事業(ye) 資料集》,新村指導者研修院編(館藏資料)。

④當時的維新體(ti) 製下,總統的地位至高無上,將政府撥款稱為(wei) “總統撥款”,既增強受表彰村莊的自豪感,也防止地方政府對這筆資金的挪用。

⑤建立複次項目基金時,根據村民的貢獻程度(出資金額),複次收入的收益分配不同。

⑥參見高建,《韓國的新村運動:成功因素與(yu) 複製可能性》,《新村運動中央會(hui) 、新村運動,過去40年,未來40年》,新村運動40周年國際學術會(hui) 議,2010—9—30。

⑦數據來源:韓國國家統計網,http://kosis.kr/(2015年7月查閱)。

⑧參見Sang In Jun,《新村運動印象與(yu) 再考》,《新村運動中央會(hui) ,新村運動:過去40年,未來40年》,新村運動40周年國際學術會(hui) 議,2010—9—30。

⑨本部分內(nei) 容均摘引自《林光默指導者》,《忠清南道唐津郡出捕裏新村事業(ye) 資料集》,新村指導者研修院編(館藏資料)。

參考文獻:

[1]Johnson C.MITI and the Japanese Miracles[M].Stanford:Stanford University Press,1982.

[2]Amsden A.Asia's Next Giant:South Korea and Late Industrialization[M].Oxford:Oxford University Press,1989.

[3]Evans P.Embedded Autonomy[M].Princeton:Princeton University Press,1995.

[4]樸鎮煥.新村教育的回顧與(yu) 展望:新村教育的決(jue) 定因素[J].新村教育研究論文集(新村指導者研究院),1982.

[5]Foster G M.Peasant Society and the Image of Limited Good[J].American Anthropologist,1967:300—324.

[6]Acheson J M.Limited Good or Limited Goods?Response to Economic Opportunity in a Tarascan Pueblo[J].American Anthropologist,1972:1152—1169.

[7]金宗浩.福利財政與(yu) 複次收入事業(ye) :複次收入事業(ye) 的原理與(yu) 運營機製[J].地方行政,1973(22):45—46.

[8]河思勇.現代化戰略與(yu) 新村運動[M].國史編纂委員會(hui) 口述資料,2004:62.

友情鏈接: