中國鄉村治理的製度與秩序演變——一個國家治理視角的回顧與評論

發稿時間:2022-04-18 15:04:34 來源:《農(nong) 業(ye) 經濟問題》2018年第9期 作者:劉守英

一、引言

鄉(xiang) 村在國家治理中居於(yu) 中心位置,對於(yu) 中國這樣一個(ge) 鄉(xiang) 村人口巨量且疆土廣域的國家尤其如此。在漫漫的曆史長河中,中國既積累了治理鄉(xiang) 土社會(hui) 的製度和秩序傳(chuan) 統,也進行了向現代國家轉型中如何治理鄉(xiang) 村的曲折探索。在傳(chuan) 統中國時期,皇權不下縣,正式製度的作用有限,非正式製度與(yu) 鄉(xiang) 紳精英維係鄉(xiang) 土秩序。中國共產(chan) 黨(dang) 執政後的土地改革和集體(ti) 化時期,國家政權全麵滲透到鄉(xiang) 村,鄉(xiang) 村的非正式製度在正式製度的擠壓下影響力幾近衰竭,政權代理人取代鄉(xiang) 村精英治理鄉(xiang) 村社會(hui) ,鄉(xiang) 村秩序在國家、集體(ti) 與(yu) 農(nong) 民的關(guan) 係中重構。改革開放到新世紀初期,家庭和非正式製度回歸,增強了鄉(xiang) 村治理的韌性,國家通過“鄉(xiang) 政村治”的建構探尋集體(ti) 化解體(ti) 後的鄉(xiang) 村正式製度安排和治理方式。2002年以後的城鄉(xiang) 統籌時期,國家對鄉(xiang) 村的治理實現了從(cong) 取到予的曆史性轉變,廢除“皇糧國稅”、提供基層政權和村級組織的基本保障以抑製代理人對農(nong) 民的搭便車行為(wei) ,建立覆蓋鄉(xiang) 村的公共品投入和公共服務,國家與(yu) 鄉(xiang) 村和農(nong) 民的緊張關(guan) 係得到緩和,實質上出現國家對鄉(xiang) 村直接治理的強化。但是,因農(nong) 民離土出村的代際變化,農(nong) 民與(yu) 土地及村莊的關(guan) 係出現鬆動,國家正式製度和鄉(xiang) 村非正式製度的治理績效均麵臨(lin) 挑戰。本文旨在分析一個(ge) 擁有巨量鄉(xiang) 村人口規模的國家如何實現鄉(xiang) 村治理,以及它在不同時期的製度安排、治理績效與(yu) 秩序結構。

二、製度與(yu) 秩序:分析鄉(xiang) 村治理演變的視角

(一)村莊的功能

鄉(xiang) 村,是城市以外的廣域空間。村莊是鄉(xiang) 村的地理空間、經濟活動空間、公共和社會(hui) 關(guan) 係空間的集合。

1.村莊是一個(ge) 有明顯邊界的地理空間。

它是一個(ge) 由居住在某一地域、以一定關(guan) 係聯結的人群共同生活而形成的社會(hui) 單元。作為(wei) 一個(ge) 地域空間,它因血緣和地緣形成自然村落,並以此為(wei) 紐帶組成家族群體(ti) 所聚居的宗族村落(費孝通,2013)。自然村落之間界分清晰,即便曆經變遷也很難混淆,一村的土地、人口、財產(chan) 等很難被另一村以任何方式劃走。新中國成立以來形成超越自然村的行政村,它們(men) 之間雖然沒有自然村那樣不容置疑的物理和權利界分,但是,除非由於(yu) 強大的行政力量介入,行政村之間的人、財、物與(yu) 管轄範圍也難以輕易改變。

2.村莊是一個(ge) 經濟活動空間。

在鄉(xiang) 村,除了農(nong) 戶承擔主要的經濟活動,村莊也組織一定的經濟活動,如農(nong) 戶之間的互助、合作。集體(ti) 化時期的農(nong) 業(ye) 生產(chan) 活動以及改革以後鄉(xiang) 村大量的非農(nong) 經濟活動就主要依托村莊進行(於(yu) 建嶸,2001)。村莊除了作為(wei) 農(nong) 業(ye) 生產(chan) 活動空間,還承擔鄉(xiang) 村市場和經濟交易載體(ti) ,農(nong) 民在此從(cong) 事農(nong) 產(chan) 品、手工產(chan) 品、家庭生活需要產(chan) 品等的交換(Skinner,1998)。

3.村莊是一個(ge) 公共活動和社會(hui) 關(guan) 係空間。

村莊作為(wei) 鄉(xiang) 村的公共活動空間,提供了農(nong) 民教育、宗教、文化傳(chuan) 承、關(guan) 係聯結等幾乎所有功能。鄉(xiang) 村裏家庭和家族、宗族承擔不了的公共事務由村莊承擔,傳(chuan) 統鄉(xiang) 土社會(hui) 的祠堂、義(yi) 莊、義(yi) 田、社倉(cang) 、義(yi) 學等(王曙光,2016),集體(ti) 化時期的大隊、人民公社食堂以及村民自治以來的村民委員會(hui) 和黨(dang) 支部等,成為(wei) 處理村莊公共事務的製度和組織。村莊是熟人社會(hui) 關(guan) 係網絡的載體(ti) ,農(nong) 民、家庭、家族、宗族的大量社會(hui) 關(guan) 係通過村莊的聯結發生(費孝通,2013)。

(二)村莊是一種製度與(yu) 秩序裝置

村莊在承擔以上一種或幾種功能時,通過相應的製度規則來實現。製度是人為(wei) 設定的約束,用以規範人們(men) 之間的相互關(guan) 係,這些製約既有正式製度(如政治和法律規則、經濟規則及契約),也有非正式製度(如慣例、行為(wei) 規範和價(jia) 值倫(lun) 理)(North,1990),共同知識或信念對製度的形成、穩定性和變遷至關(guan) 重要(Aoki,2001),利益相關(guan) 者通過製度的規範、相互作用與(yu) 行為(wei) 關(guan) 係影響社會(hui) 秩序(柯武剛,2000)。中國的村莊製度既具有長期由非正式製度主導的傳(chuan) 統,也經曆過政府主導的近乎脫胎換骨的正式製度改造。非正式製度與(yu) 正式製度在不同時期對村莊的影響不一,不同主體(ti) 利用這些製度達成目標而形成的利益結構及其對人們(men) 行為(wei) 的影響,型塑不同時期的秩序結構,不同製度力量強弱變化及其治理方式的變化導致鄉(xiang) 村秩序的演化(見表1)。

1.傳(chuan) 統鄉(xiang) 土社會(hui) 時期。國家治理鄉(xiang) 村的主要目標是獲取稅賦和實現疆域穩定。鄉(xiang) 村秩序主要依賴非正式製度和鄉(xiang) 紳治理,非正式製度強於(yu) 正式製度的作用,自發秩序強於(yu) 控製秩序。非正式製度主導鄉(xiang) 土社會(hui) 的秩序,正式製度對鄉(xiang) 村的控製相對較弱。

2.土改到集體(ti) 化時期。國家對鄉(xiang) 村的目標除了傳(chuan) 統的稅賦,還追加了國家工業(ye) 化積累的資本形成。正式製度強勢建立,非正式製度被強力消除,到土地改革前後非正式製度基本被正式製度所取代,到集體(ti) 化時期鄉(xiang) 村主要由正式製度主導。在正式製度形成的強控製秩序下,國家通過集體(ti) 組織和其代理人實現對鄉(xiang) 村人、財、物的控製與(yu) 攫取。集體(ti) 化時期鄉(xiang) 村家庭微觀基礎的解體(ti) 、對鄉(xiang) 村的攫取以及強控製,非正式製度幾乎完全被正式製度所取代,形成超強的計劃控製秩序。從(cong) 秩序演化看,強控製秩序的成本上升,收益下降。

3.農(nong) 村改革到2002年開啟城鄉(xiang) 統籌時期。伴隨農(nong) 村改革,國家治理鄉(xiang) 村的正式製度發生改變,改革後的鄉(xiang) 村治理結構變成:家庭經營製度取代集體(ti) 經營製度,鄉(xiang) 政政權取代人民公社製度,鄉(xiang) 村自治取代村莊集體(ti) 治理。國家對鄉(xiang) 村的攫取減低,但作為(wei) 鄉(xiang) 村治理中樞的鄉(xiang) 鎮政權依賴合法攫取和製度外搭車,加劇正式治理與(yu) 農(nong) 民關(guan) 係的緊張,由於(yu) 國家施加對鄉(xiang) 村的控製以及鄉(xiang) 鎮各種任務的完成繼續依托村級組織,村莊自治難以實施。此一階段,正式製度的強力控製減弱,基層治理失序,非正式製度在鄉(xiang) 村治理中的功能複歸。加上這一時期農(nong) 民的離土出村,正式製度主導下的控製秩序效力降低,非正式製度對鄉(xiang) 村秩序的作用增強。

4.2003年以後的城鄉(xiang) 統籌時期。國家正式製度對鄉(xiang) 村的治理方式發生曆史性改變,稅費改革和城鄉(xiang) 統籌政策的實施,國家對鄉(xiang) 村從(cong) 攫取轉向給予,將鄉(xiang) 鎮和村莊幹部工資和開支納入財政,國家與(yu) 鄉(xiang) 村的緊張關(guan) 係得到緩解,但是國家治理的成本大幅上升。另一方麵,由於(yu) 國家對鄉(xiang) 村的投入增加及各種項目增多,鄉(xiang) 村能人、外出精英、宗族勢力介入鄉(xiang) 村治理,贏利性經紀下沉到村莊。與(yu) 此同時,“農(nong) 二代”離土出村不回村引發代際革命,帶來農(nong) 民與(yu) 土地和村莊的粘度鬆動,正式製度與(yu) 非正式製度的治理效能均麵臨(lin) 挑戰。

三、深植鄉(xiang) 村的製度遺產(chan) 與(yu) 秩序結構

無論是改革以後的鄉(xiang) 村製度與(yu) 秩序變遷,還是當下和今後的鄉(xiang) 村治理路徑選擇,都受到兩(liang) 個(ge) 時期形成的製度與(yu) 秩序的影響:一個(ge) 是鄉(xiang) 土中國積澱的製度與(yu) 秩序傳(chuan) 統,另一個(ge) 是中國共產(chan) 黨(dang) 改造鄉(xiang) 土所創設的製度與(yu) 秩序結構。

一個(ge) 被基本接受的共識是,鄉(xiang) 土中國的治理秉承“皇權不下縣”的“縣政村治”(秦暉,2003)。國家政權既不幹預鄉(xiang) 村治理,也不為(wei) 其提供基本公共服務。在彼此熟悉、世代封閉的鄉(xiang) 土社會(hui) ,家庭作為(wei) 自成一體(ti) 的小天地,成為(wei) 鄉(xiang) 土秩序的穩定器(費正清,1997)。非正式製度對鄉(xiang) 土秩序的構建與(yu) 維係起決(jue) 定作用,鄉(xiang) 土秩序下人的行為(wei) 遵從(cong) 曆史傳(chuan) 承的“社會(hui) 公認的合式規範”(費孝通,2013)。家族和宗族是鄉(xiang) 村治理的主要組織,以親(qin) 屬和血緣關(guan) 係構成人際關(guan) 係網絡,憑借族長、族規、祠堂、族田、族譜等裝置,對鄉(xiang) 民施行倫(lun) 理教化和治理。除了家庭、家族、宗族主導鄉(xiang) 村治理的自發秩序,鄉(xiang) 村治理還依賴作為(wei) 國家與(yu) 鄉(xiang) 村之間橋梁的鄉(xiang) 紳精英,他們(men) 一方麵與(yu) 政府結成聯盟,使國家治理與(yu) 利益攫取抵達鄉(xiang) 村。另一方麵又以個(ge) 人威望和非正式規則教化鄉(xiang) 裏,維持鄉(xiang) 村秩序,完成地方公益事業(ye) 的職能(於(yu) 建嶸,2001)。近代以來,士紳成分、品質及其責任不斷蛻化,官僚化分量不斷加重(張仲禮,1991)。保甲製度作為(wei) 國家正式組織到了清代以後成為(wei) 維護地方統治秩序的主要工具。國民黨(dang) 治下企圖進行鄉(xiang) 村基層政權改革,實現政府對鄉(xiang) 村的更嚴(yan) 密控製,但其效果卻適得其反(張鳴,2008)。

中國共產(chan) 黨(dang) 取得領導權後,在國家權力主導下,通過土地改革、合作化、集體(ti) 化的人民公社等正式製度變革,對傳(chuan) 統鄉(xiang) 村治理結構與(yu) 方式進行重構,形成國家政權對鄉(xiang) 村社會(hui) 全麵控製的秩序結構。一是地權變革與(yu) 微觀基礎重構。通過土地改革沒收地主土地,分配給無地少地的農(nong) 民,地主土地所有製變為(wei) 農(nong) 民土地所有製。初級合作社實現農(nong) 民私有土地的入股統一經營,高級合作社實現土地等主要生產(chan) 資料的集體(ti) 所有,人民公社製度實現“三級所有,隊為(wei) 基礎”的土地集體(ti) 所有(杜潤生,2005)。伴隨地權變革,鄉(xiang) 土社會(hui) 家庭作為(wei) 經濟活動基本單位的細胞被集體(ti) 組織取代(王滬寧,1991)。二是重構村莊權力結構。新政權建立伊始,通過發動群眾(zhong) 運動“專(zhuan) 政”農(nong) 村的“土匪”、“惡霸”和“地主階級當權派”(楊奎鬆,2011),摧毀了鄉(xiang) 村宗族勢力,取締了士紳在鄉(xiang) 村治理秩序中的政治地位,貧雇農(nong) 和中農(nong) 取代傳(chuan) 統士紳、族長成為(wei) 國家在鄉(xiang) 村的代理人。又經由初級社、高級社到“三級所有、隊為(wei) 基礎”人民公社的變革,村莊自治功能逐步消亡,村社組織的行政化使國家權力以前所未有的規模和深度直接伸入鄉(xiang) 村社會(hui) 的各個(ge) 角落(費正清,1990)。三是建立國家在鄉(xiang) 村的基層政權。1950年起建立鄉(xiang) 政權,鄉(xiang) 和行政村作為(wei) 本行政區域行使政府職權的機構,1954年撤銷行政村建製,縣以下統一設置鄉(xiang) 、民族鄉(xiang) 、鎮為(wei) 農(nong) 村基層行政單位。初級社承擔起鄉(xiang) 級政府以下地方政權組織的眾(zhong) 多功能,高級社的社長等由鄉(xiang) 政府指定,人民公社作為(wei) “政社合一”的基層組織,將幾乎所有生產(chan) 、經營、居住及遷徙活動都掌握在基層政權手中,主要的農(nong) 業(ye) 資源及其分配由基層政權支配(張靜,2000)。改造後的中國鄉(xiang) 村社會(hui) ,國家與(yu) 村莊的關(guan) 係變成國家與(yu) 集體(ti) 的關(guan) 係。人民公社製度下一切權力集中於(yu) 國家,公社、大隊和小隊等各層級,集體(ti) 作為(wei) 一級生產(chan) 單位和行政管理單位,成為(wei) 一種國家財政不負擔、靠集體(ti) 自己養(yang) 活自己、一切聽命於(yu) 國家計劃的勞動組織。村莊裏的農(nong) 民變成集體(ti) 組織的社員,政治權力滲透到每個(ge) 農(nong) 民家庭,家庭的內(nei) 部關(guan) 係、生育子女、婚姻、老人贍養(yang) 、生產(chan) 乃至消費等等都受到公社規範的製約(張樂(le) 天,1998)。經由不斷的改造與(yu) 滲透,國家建立起對鄉(xiang) 村社會(hui) 的強控製秩序,維係傳(chuan) 統鄉(xiang) 土社會(hui) 的非正式製度被削弱。但是,國家強控製秩序麵臨(lin) 農(nong) 業(ye) 經營低效、鄉(xiang) 村發展與(yu) 利益被剝奪導致的製度低效與(yu) 農(nong) 民貧困的潛在威脅。要提及的是,盡管非正式製度被改造,未脫離鄉(xiang) 土的農(nong) 民在集體(ti) 化製度和戶籍製度的作用下被更緊地綁縛於(yu) 集體(ti) 村社,長期在鄉(xiang) 土社會(hui) 起作用的非正式製度與(yu) 倫(lun) 理規範隻是被壓抑但並未消亡,一旦正式製度的強製力減弱,這些根植於(yu) 鄉(xiang) 土的非正式製度就會(hui) 重新發揮作用。

從(cong) 製度演化來看,傳(chuan) 統治理和強國家控製治理形成的製度安排和治理方式對中國鄉(xiang) 村治理的製度變遷與(yu) 路徑選擇的影響在以下方麵尤為(wei) 值得關(guan) 注:一是家庭—家族—宗族作為(wei) 鄉(xiang) 村治理與(yu) 秩序的內(nei) 核和穩定器的作用及其變化;二是國家從(cong) 鄉(xiang) 村攫取的程度、方式及其變化;三是國家對代理者的選擇、委托代理製度安排對鄉(xiang) 村秩序的影響;四是曆史傳(chuan) 承的非正式製度的作用與(yu) 演化。

四、鄉(xiang) 政村治下的鄉(xiang) 村治理製度變遷與(yu) 秩序演化

上世紀80年代開啟的農(nong) 村改革,實質上是一場對集體(ti) 化時期國家強控製鄉(xiang) 村治理方式的解構和朝向轉型體(ti) 製的鄉(xiang) 村製度與(yu) 秩序的建構。重要的製度安排包括:改集體(ti) 所有、集體(ti) 經營為(wei) 集體(ti) 所有、家庭經營,家庭重新回歸鄉(xiang) 村治理的微觀基礎;廢除政社合一的人民公社,建立鄉(xiang) 鎮基層政權作為(wei) 國家治理鄉(xiang) 村的組織;改“三級所有、隊為(wei) 基礎”的鄉(xiang) 村治理結構為(wei) 村莊自治。

(一)家庭製度回歸成為(wei) 鄉(xiang) 村秩序的微觀基礎

集體(ti) 所有、集體(ti) 經營是傳(chuan) 統集體(ti) 製度的基本製度安排。麵對集體(ti) 化農(nong) 業(ye) 的績效不佳,改革的製度選擇是,在集體(ti) 所有不變前提下,改集體(ti) 經營為(wei) 家庭經營。即便如此,回歸家庭經營製度對傳(chuan) 統集體(ti) 體(ti) 製也具有“革命”性質,因為(wei) 隻有在集體(ti) 經營下,國家對集體(ti) 才能實施有效的控製。因此,改變集體(ti) 經營的進程經曆了從(cong) “不允許”到“長期不變”的權利開放,即從(cong) “不許分田單幹”到限於(yu) “某些副業(ye) 生產(chan) 的特殊需要和邊遠山區、交通不便的單家獨戶”,到允許“長期‘吃糧靠返銷,生產(chan) 靠貸款,生活靠救濟’的生產(chan) 隊、群眾(zhong) 對集體(ti) 喪(sang) 失信心的,可以包產(chan) 到戶,也可以包幹到戶”,到承認包幹到戶、到組等等都是社會(hui) 主義(yi) 集體(ti) 經濟的生產(chan) 責任製,直至政策明確“聯產(chan) 承包責任製和農(nong) 戶家庭經營長期不變”,最終以法律確認家庭承包製度是中國農(nong) 業(ye) 基本經營製度。從(cong) 地權安排上,家庭承包製度通過將集體(ti) 的土地和其他生產(chan) 資料以合約議定承包給農(nong) 戶,農(nong) 戶獲得一定期限的土地剩餘(yu) 索取權;從(cong) 治理製度來看,家庭製度的回歸實質上是傳(chuan) 統鄉(xiang) 村秩序穩定器的複位,由此帶來家族、宗族、村社公私關(guan) 係以及一係列非正式製度回歸。修繕族譜、建立宗祠、拜祭祖宗、尋親(qin) 問祖在農(nong) 村興(xing) 盛,宗族的團結輔助農(nong) 民抵禦個(ge) 體(ti) 難以承擔的自然和經濟風險。

(二)鄉(xiang) 鎮政權作為(wei) 國家控製鄉(xiang) 村的中樞

家庭製度作為(wei) 鄉(xiang) 村治理微觀基礎的回歸,直接動搖國家全麵控製鄉(xiang) 村的政社合一人民公社體(ti) 製。一方麵,國家需要的農(nong) 產(chan) 品直接通過農(nong) 地承包合約而不再需要通過集體(ti) 組織即可更低成本獲得,另一方麵,土地分包到戶後繼續維持控製產(chan) 出和農(nong) 民的政社合一製度已沒有必要。國家必須找到替代人民公社來控製鄉(xiang) 村的製度安排。1982年的法律和政策安排將“人民公社改為(wei) 鄉(xiang) ,人民公社管理委員會(hui) 改為(wei) 鄉(xiang) 人民政府,人民公社基本核算單位改為(wei) 農(nong) 村集體(ti) 經濟組織”。政社合一的人民公社體(ti) 製到1984年在全國範圍廢除,取而代之的是鄉(xiang) 政村治體(ti) 製。這一體(ti) 製的初衷是實行政社分設,鄉(xiang) 政府隻負責轄域的行政職能,但是,實際職能行使和製度安排都不支持這一預設。一方麵,鄉(xiang) 鎮政府為(wei) 了完成大量經濟社會(hui) 管理職能,不得不設立農(nong) 技站、水利站、農(nong) 機站、種子站、司法所、財政所等所謂“七站八所”。另一方麵,賦權以後的鄉(xiang) 鎮在財政上並沒有賦能,維係這個(ge) 龐大體(ti) 製運轉的主要手段是靠“抓經濟”和賦予合法攤派權。在財政安排上,1980年實行“劃分收支,分級包幹”財政管理體(ti) 製,地方在固定收入上解比例、調劑收入上解比例或定額補助數額內(nei) 自己安排收支,自求財政平衡(林尚立,1998)。1983年建立鄉(xiang) 政府一級財政和預算決(jue) 算製度,明確收入來源和開支範圍,鄉(xiang) 鎮財政籌集資金既來自國家預算內(nei) 資金,更多來自預算外資金和鄉(xiang) 鎮自籌資金(楊善華等,2002)。1987—1993年期間改為(wei) “財政包幹”製,基層政府在完成上繳後獲得了財政收入剩餘(yu) 控製權,他們(men) 通過“抓經濟”獲得更大財政盈餘(yu) 的激勵增加。1994年實行分稅製以後,鄉(xiang) 鎮政府一方麵通過預算內(nei) 收入保“吃飯”,另一方麵通過謀發展增加地方可支配稅收和土地等製度租金,在收入攫取權上允許基層政權向農(nong) 民製度化攤派來保證政權運轉的經費來源。國家規定的農(nong) 村稅費中,除了上繳國家的農(nong) 業(ye) 稅收,還包括留在鄉(xiang) 鎮政府的由農(nong) 民承擔的費用和勞務,這些國家法定的費用和勞務包括依照法律、法規所承擔的村(包括村民小組)提留、鄉(xiang) (包括鎮)統籌費、勞務(農(nong) 村義(yi) 務工和勞動積累工)以及其他費用。農(nong) 村基層通常將它們(men) 簡稱為(wei) “三提五統”和“兩(liang) 工”。所謂“三提”是指農(nong) 戶上交給行政村的公積金、公益金和管理費3種提留費用;所謂“五統”,是指農(nong) 民上交給鄉(xiang) 鎮政府的教育附加費、計劃生育費、民兵訓練費、鄉(xiang) 村道路建設費和優(you) 撫費等5項統籌費,事實上,基層政府還通過搭車收費獲取更多非製度性收入。

(三)村民自治

隨著集體(ti) 農(nong) 地經營權的下放和人民公社製度的廢除,村莊製度安排成為(wei) 鄉(xiang) 村秩序的重大事項。1982年《憲法》在明確鄉(xiang) 鎮政權法律地位的同時,也賦予村委會(hui) 群眾(zhong) 性自治組織的法律地位,規定“農(nong) 村按居民居住地區設立的村民委員會(hui) 是基層群眾(zhong) 性自治組織,村民委員會(hui) 的主任、副主任和委員由居民選舉(ju) ,村民委員會(hui) 同基層政權的相互關(guan) 係由法律規定。”同年各地開展建立村委會(hui) 試點。1983年明確村民委員會(hui) 是基層群眾(zhong) 性自治組織,不再是基層政權的一部分。生產(chan) 大隊也陸續改為(wei) 村委會(hui) ,1986年要求村(居)民委員會(hui) 進一步完善村規民約,發揮其自治組織作用。1987年明確建立社區性、綜合性的鄉(xiang) 、村合作組織,村一級可單設合作機構或由村民委員會(hui) 將村合作和村自治結合為(wei) 一體(ti) ,村黨(dang) 支部、村民委員會(hui) 和合作組織幹部經過選舉(ju) 產(chan) 生。1987年全國人大常委會(hui) 通過《村委會(hui) 組織法(試行)》,1988年6月起村民自治在全國普遍展開。到1994年底,全國已有22個(ge) 省市自治區,50%以上的村建立起村民代表會(hui) 議製度(徐勇,1997)。1998年11月全國人大常委會(hui) 正式頒布修訂後的村委會(hui) 組織法,明確村民自治的基本原則是自我管理、自我教育、自我服務,在實踐中又具體(ti) 化為(wei) 村民的民主選舉(ju) 、民主決(jue) 策、民主管理、民主監督四項民主權利和民主製度。村民自治在製度上不斷完善:民主選舉(ju) 規範化,截至1999年底全國19個(ge) 省份按照新頒布的村委會(hui) 組織法進行選舉(ju) ,並對選舉(ju) 中諸如選舉(ju) 委員會(hui) 構成、選票設計、選民構成、候選人提名以及選舉(ju) 現場布置、計票等進行了規範(項繼權,2005);推進基層黨(dang) 內(nei) 民主選舉(ju) ,村黨(dang) 支部領導班子成員實行“兩(liang) 推一選”和“公示製”。

(四)鄉(xiang) 政村治的秩序結構與(yu) 治理困境

80年代開啟的農(nong) 村改革,改變了國家全麵統製鄉(xiang) 村的製度安排,由此形成不同於(yu) 集體(ti) 化時期的秩序結構,國家不僅(jin) 解除對鄉(xiang) 村的控製,也減少了對鄉(xiang) 村的攫取,出現國家與(yu) 農(nong) 民關(guan) 係的緩和;鄉(xiang) 鎮政權成為(wei) 鄉(xiang) 村治理的主體(ti) ,但是在國家下派鄉(xiang) 鎮的事權有增無減、賦能不足情況下不得不允許其合法化攤派、加上鄉(xiang) 鎮政府的法外搭車,造成基層政權與(yu) 農(nong) 民關(guan) 係的日益緊張;在村莊一級,盡管正式製度安排不斷朝向自治化方向。但是,由於(yu) 鄉(xiang) 鎮政權職能的行使和資金來源高度依賴鄉(xiang) 村組織,加上國家政權體(ti) 係施加的對村莊的實際控製繼續存在,村民自治並未成為(wei) 維持村莊秩序的主要製度安排。

1.國家的攫取程度降低,國家與(yu) 農(nong) 民關(guan) 係緩解。改革以來,國家對鄉(xiang) 村的直接攫取減少。一是糧食征購製度的改革減低農(nong) 民對國家的間接貢賦。農(nong) 村改革以來,國家通過提高征購價(jia) 格、降低征購指標、縮小征購範圍以及調整征購方式來緩解糧食征購造成的國家與(yu) 農(nong) 民的緊張關(guan) 係。1979年時提高糧食征購價(jia) 格並逐步減少征購量,1981年起賦予生產(chan) 隊自行決(jue) 定種植麵積和處置剩餘(yu) 產(chan) 品的權利,1983年允許農(nong) 民非統購派購產(chan) 品多渠道經營,1985年改革農(nong) 產(chan) 品統派購製度大部分農(nong) 產(chan) 品實行合同定購和市場收購雙軌製,1986年減少合同定購數量、擴大市場議價(jia) 收購比重,1992年實現糧食收購、經營和市場全麵放開,1995—1997年實行兩(liang) 線運行並兩(liang) 次大幅度提高糧食價(jia) 格,1998年後先後實行糧食順價(jia) 銷售,放開主銷區、保護主產(chan) 區等一係列改革,國家通過糧食征購製度向農(nong) 民攫取的製度解除。二是國家向農(nong) 民收取的直接稅賦占農(nong) 民收入的份額不斷下降。國家向農(nong) 民征收的正稅一直按照1958年製定的《農(nong) 業(ye) 稅征收條例》標準收取。從(cong) 1978年到2002年,國家以正稅從(cong) 農(nong) 民頭上征收的農(nong) 業(ye) 稅總額隻占農(nong) 民家庭總收入的1.35%(見圖1)。

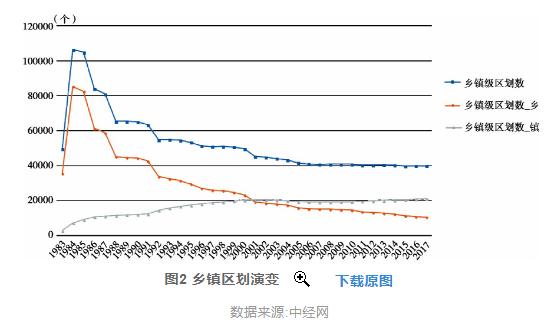

2.鄉(xiang) 鎮政權與(yu) 農(nong) 民關(guan) 係的緊張。鄉(xiang) 村兩(liang) 級為(wei) 了維持正常運轉、進行必要的鄉(xiang) 村公共建設、完成上一級政府下達的各種任務,在沒有相應經費投入的情況下隻能在農(nong) 民承擔的費用、勞務上“動腦筋”,通過集資、攤派、罰款的形式向農(nong) 民汲取政策外的收入(吳理財等,2015)。由此,形成所謂“頭稅輕、二稅重、三稅是個(ge) 無底洞”格局,頭稅即指農(nong) 業(ye) 稅收,二稅指政策允許各級政府向農(nong) 民征收的相關(guan) 稅收、集資和鄉(xiang) 鎮統籌、村提留等稅費負擔,三稅是指各級政府搭車收取的所謂“亂(luan) 收費、亂(luan) 罰款、亂(luan) 攤派”。由於(yu) 地方政府行為(wei) 失範造成農(nong) 民的不滿,中央政府不得不持續進行以減少鄉(xiang) 鎮人員為(wei) 實質內(nei) 容的鄉(xiang) 鎮撤並、機構精簡和人員分流。1986年在全國各地推行鄉(xiang) 鎮撤並,1993年的政府機構改革進行了鄉(xiang) 鎮合並和人員、機構精簡,鄉(xiang) 鎮人員編製精簡了42%。1999年對鄉(xiang) 鎮采取適度撤並、壓縮財政供養(yang) 人員和裁撤事業(ye) 編製等改革。到2002年,全國鄉(xiang) 鎮區劃數量為(wei) 44850個(ge) ,比1986年、1993年和1999年分別減少了39168個(ge) 、10013個(ge) 和5900個(ge) ,年均減少幅度為(wei) 7.18%、8.32%和22.96%(見圖2)。

3.村莊自治困局。一是村幹部角色衝(chong) 突。80年代中後期,由於(yu) 農(nong) 民負擔日益加重,農(nong) 民與(yu) 鄉(xiang) 鎮關(guan) 係日趨緊張,村幹部不得不為(wei) 了完成國家下達的任務,更主要充當上級政府的代理人,造成與(yu) 本鄉(xiang) 本土的村民關(guan) 係疏離。二是村民自治被行政權力侵蝕。雖然國家立法從(cong) 製度安排上不斷擴大村民自治的空間,但實際運行中村民自治被各級行政權力侵蝕,主要表現為(wei) 不按時組織和指導村委會(hui) 換屆選舉(ju) ,以及隨意任免、撤換、停止、誡免村委會(hui) 成員職務(於(yu) 建嶸,2001)。三是村莊幹部權威下降。各級政府運用權力資源要求村委會(hui) 完成行政任務,村幹部參與(yu) 各類收費和攤派時謀取私利,以及國家權力強力滲透造成的村幹部行為(wei) 扭曲,村級組織在很大程度上成為(wei) 貫徹行政任務的工具,不斷喪(sang) 失其社會(hui) 服務功能和村民主體(ti) 性。

五、城鄉(xiang) 統籌以來鄉(xiang) 村治理的製度轉型與(yu) 秩序再造

2003年是中國城鄉(xiang) 關(guan) 係史上的重大轉折。這一年,中央從(cong) 戰略上明確提出“以工補農(nong) 、以城帶鄉(xiang) ”的城鄉(xiang) 統籌發展階段,國家解除對農(nong) 業(ye) 的直接貢賦、加大財政對農(nong) 村的投入、解決(jue) 農(nong) 民基本公共服務供給,由此帶來國家與(yu) 農(nong) 民及鄉(xiang) 村關(guan) 係的根本變化;隨著國家能力的提升,國家著手解決(jue) 鄉(xiang) 鎮和村級代理人的財政保障、減少製度性尋租造成的基層政府與(yu) 農(nong) 民的緊張。但是,鄉(xiang) 鎮和村級組織財政自主性的下降也帶來基層治理動力的衰竭和國家直接抵達鄉(xiang) 村治理成本的上升和績效下降。

(一)國家和農(nong) 民關(guan) 係從(cong) 取到予的曆史轉變

一是國家解除對農(nong) 民的攫取。2002年以“減輕農(nong) 民負擔、規範農(nong) 村稅費的項目和征收方式、達到農(nong) 村社會(hui) 穩定”為(wei) 目標的農(nong) 村稅費改革在20個(ge) 省(市、區)進行試點,2003年在全國範圍展開。這一改革取消了鄉(xiang) 五項統籌和農(nong) 村教育集資等專(zhuan) 門麵向農(nong) 民的收費和集資,取消了屠宰稅和除煙葉特產(chan) 稅以外的農(nong) 業(ye) 特產(chan) 稅,取消了統一規定的勞動積累工和義(yi) 務工,改革村提留征收使用辦法,調整農(nong) 業(ye) 稅和農(nong) 業(ye) 特產(chan) 稅政策(周飛舟,2006)。為(wei) 了填補稅費改革造成的鄉(xiang) 鎮和村兩(liang) 級支出困難,財政部於(yu) 2003年出台政策對中西部地區進行補助,涵蓋鄉(xiang) 鎮支出、村級支出和農(nong) 村義(yi) 務教育三項內(nei) 容。2004年進一步降低農(nong) 業(ye) 稅稅率,取消除煙葉外的農(nong) 業(ye) 特產(chan) 稅,試點取消農(nong) 業(ye) 稅,農(nong) 村義(yi) 務教育全麵推行“一費製”,2005年擴大農(nong) 業(ye) 稅免征範圍,加大減征力度。2006年全麵取消農(nong) 業(ye) 稅,對西部地區農(nong) 村義(yi) 務教育階段學生全部免除學雜費,對其中的貧困家庭學生免除課本費和補助寄宿生生活費。2007年全麵實現農(nong) 村義(yi) 務教育免除學雜費,對家庭經濟困難學生免除課本費並補助寄宿生生活費。2008年全麵實現農(nong) 村義(yi) 務教育“兩(liang) 免一補”。2009年對中等職業(ye) 學校農(nong) 村家庭經濟困難學生和涉農(nong) 專(zhuan) 業(ye) 學生實行免費。2010年繼續推進農(nong) 村中等職業(ye) 教育免費(孔祥智等,2011)。

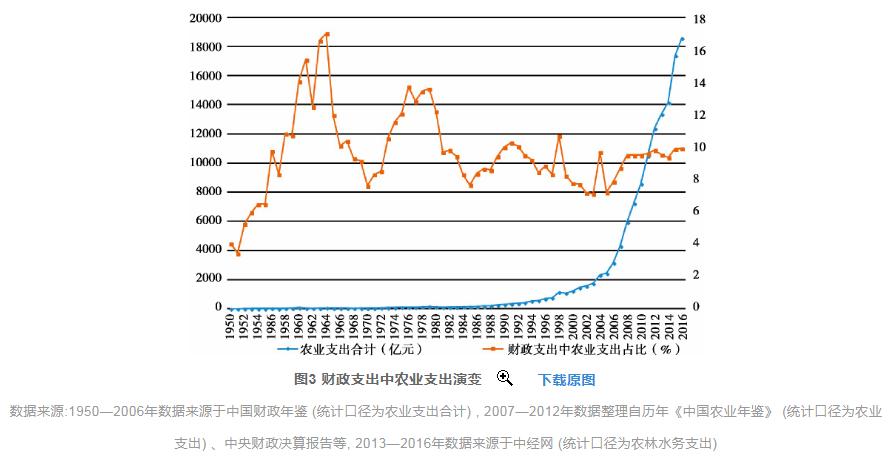

二是擴大“予”的範圍且力度不斷加大。城鄉(xiang) 統籌以來,不斷形成以農(nong) 業(ye) 四項補貼(良種補貼,種糧直接補貼、農(nong) 機具購置補貼,農(nong) 資綜合直接補貼)為(wei) 主,涵蓋增加收入、生產(chan) 發展、流通領域、社會(hui) 保障、社會(hui) 事業(ye) 、基礎設施等各種類型的補貼政策體(ti) 係(時文彥,2010)。補貼範圍2009年實現水稻、小麥、玉米、棉花良種補貼全覆蓋並擴大油菜和大豆良種補貼,2010年擴大馬鈴薯補貼範圍,啟動青稞良種補貼,實施花生良種補貼試點。2004至2012年的9年間,僅(jin) 農(nong) 業(ye) “四項補貼”資金就由145.22億(yi) 元增加到1643億(yi) 元,年均增長22.41%,共向農(nong) 民發放補貼7720.68億(yi) 元。其他補貼也不斷增加,如中央投入小型農(nong) 田水利建設補助資金、農(nong) 業(ye) 保險補貼、農(nong) 村勞動力轉移培訓資金、新型農(nong) 民科技培訓專(zhuan) 項資金、測土配方施肥專(zhuan) 項資金、科技入戶技術補貼專(zhuan) 項資金等。此期間,中央不斷增加“三農(nong) ”投入,2002—2016年中央財政用於(yu) 農(nong) 業(ye) 支出從(cong) 1580.76億(yi) 元增加到18587.36億(yi) 元,農(nong) 業(ye) 支出占財政支出比重從(cong) 7.17%上升到9.90%,年均增長19.25%(見圖3),農(nong) 業(ye) 綜合開發投資縣數和資金投入分別從(cong) 2002年的1786個(ge) 、237.40億(yi) 元增加到2016年的2170個(ge) 和740.31億(yi) 元,增幅分別達到1.40%和8.46%。

(二)鄉(xiang) 鎮政權在鄉(xiang) 村治理中的自主性下降

一是鄉(xiang) 鎮財權上收。稅費改革之後,作為(wei) 基層政權的鄉(xiang) 鎮政府從(cong) 財政權力、人事編製和行政權等方麵被不斷削弱,鄉(xiang) 鎮政府實際上變為(wei) 縣級政府的派出機構。農(nong) 村稅費改革減免了1250億(yi) 元農(nong) 民負擔,屬於(yu) 原鄉(xiang) 村兩(liang) 級“三提五統”和其他稅費的資金達850億(yi) 元,導致鄉(xiang) 村兩(liang) 級收入減少和財政困難(賈晉,2012)。農(nong) 業(ye) 稅費取消以後,2006年實施“預算共編、賬戶統設、集中收付、采購統辦、票據統管”的鄉(xiang) 財縣管製度,縣級財政部門直接監管鄉(xiang) 鎮財政收支,同時撤銷鄉(xiang) 鎮財政國庫,明確鄉(xiang) 鎮財政支出範圍、順序和標準,統一縣鄉(xiang) 工資福利政策和標準,控製和減少財政供養(yang) 人員等。鄉(xiang) 財縣管製度在一定程度上緩解了鄉(xiang) 鎮政府的財政壓力,保證了鄉(xiang) 鎮人員的工資發放和機構運行,但也減低了鄉(xiang) 鎮政府提供地方公共服務的激勵。

二是鄉(xiang) 鎮人事權弱化。在弱化鄉(xiang) 鎮財稅自主性的同時,也通過鄉(xiang) 鎮機構改革削弱鄉(xiang) 鎮政府權力,包括鄉(xiang) 鎮撤並和鄉(xiang) 鎮事業(ye) 單位改革。從(cong) 2005年開始,鄉(xiang) 鎮機構改革旨在通過轉變政府職能,精簡機構人員、提高行政效率,建立行為(wei) 規範、運轉協調、公正透明、廉潔高效的基層行政體(ti) 製和運行機製,但核心還是調整鄉(xiang) 鎮政府機構,改革和整合鄉(xiang) 鎮事業(ye) 站所,精簡富餘(yu) 人員(黨(dang) 國英,2009)。從(cong) 2001年初到2016年,全國鄉(xiang) 鎮數量從(cong) 45667個(ge) 減少到31813個(ge) ,共減少13854個(ge) ,撤並率超過30%。同時通過鄉(xiang) 鎮事業(ye) 單位改革,在體(ti) 製內(nei) 合並、綜合設站,在縣域內(nei) 設置跨鄉(xiang) 鎮的綜合性服務站所,體(ti) 製外將鄉(xiang) 鎮事業(ye) 單位整體(ti) 改製成企業(ye) 、人員買(mai) 斷退出財政供養(yang) 序列,原來由這些單位提供的公共服務采取“政府購買(mai) ,市場招標”的方式進行。

三是事權不斷向縣級部門集中。縣級政府對鄉(xiang) 鎮政府的編製設置和機構框架進行規定,按照縣級政府部門設置,實施垂直管理,鄉(xiang) 鎮政府實際上是作為(wei) 縣級政府的派出機構執行縣級政府的行政指令。鄉(xiang) 鎮政府的職能不斷弱化,諸如農(nong) 業(ye) 補貼發放、投資項目和征地拆遷審核等均由縣級部門直接負責,鄉(xiang) 鎮政府隻是作為(wei) 一個(ge) 下屬機構配合縣級部門開展工作(趙樹凱,2006)。

(三)村莊治理正式化

一是村莊選舉(ju) 的規範化和正規化。為(wei) 了加強選舉(ju) 的民主性、程序性,提出“村支部書(shu) 記人選,先參加村委會(hui) 選舉(ju) ,獲得群眾(zhong) 承認以後,再推薦為(wei) 黨(dang) 支部人選;如果選不上村委會(hui) 主任,就不再推薦為(wei) 黨(dang) 支部書(shu) 記人選。”村委會(hui) 選舉(ju) 成為(wei) 常態、選舉(ju) 的程序不斷規範,農(nong) 民參選率提高。據不完全統計,2005年至2007年的選舉(ju) 中,設立秘密劃票間的村比例達95.85%;一次選舉(ju) 成功率約占參選村的85.35%,2005—2007年農(nong) 民參選率約為(wei) 90.7%(黨(dang) 國英,2008)。

二是村級財務權力上收。2006年以來,國務院推行“村級會(hui) 計委托代理服務”,“加強村級財務管理,規範村級會(hui) 計代理製等管理辦法,促進村級財務監管工作經常化、規範化和製度化”,“在尊重農(nong) 民群眾(zhong) 意願和民主權利的基礎上,推行村級會(hui) 計委托代理服務製度,有條件的地區可探索引入社會(hui) 中介機構為(wei) 村級財務管理服務”。2008年,“村級會(hui) 計委托代理服務”發展為(wei) “村級財務和村級資金的‘雙托管’”,“即各代理服務機構在接受委托後,各行政村不再設會(hui) 計和出納,隻配備專(zhuan) 職或兼職的報賬員,其資金……進行統一管理,規範會(hui) 計基礎工作,實現‘五個(ge) 統一’,即統一資金賬戶、統一報賬時間(段)、統一報賬程序、統一會(hui) 計核算、統一檔案管理。”2010年2月8日,中央紀委、財政部、農(nong) 業(ye) 部、民政部印發《關(guan) 於(yu) 進一步加強村級會(hui) 計委托代理服務工作指導意見的通知》,明確“村級會(hui) 計委托代理服務是農(nong) 村基層實踐工作的創新,是管理農(nong) 村財務、強化會(hui) 計監督的有效模式”。

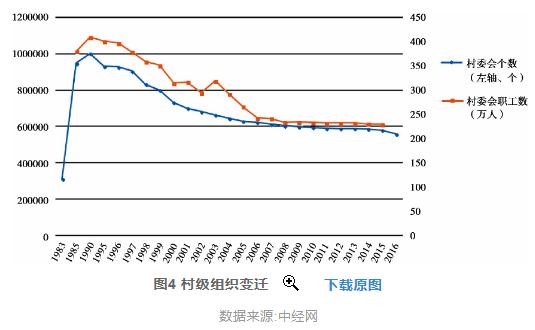

三是村級組織正式化。隨著民生建設和維穩工作量的增大以及村級財務支付由財政支出負責,村級幹部不斷正規化和崗位化。村級幹部中非村民幹部越來越多,包括各級政府委派的大學生村官或下派的政府工作人員;稅費改革後,村幹部工資主要由財政直接負擔,村級組織主要幹部的工資實行由鄉(xiang) 鎮核定年薪製,其他幹部實行補貼製,村級組織幹部工資補貼不得低於(yu) 當地農(nong) 民收入平均水平。除工資外,村級組織辦公經費也由財政給付。村級組織的正式化,導致國家負擔村級組織運行的成本越來越高,由此加劇大規模拆村並組,村委會(hui) 個(ge) 數及其職工數從(cong) 1990年的1001272個(ge) 、409.4萬(wan) 人減少到2015年的580856個(ge) 、229.71萬(wan) 人,年均分別減少了2.2%和2.34%(見圖4)。

(四)城鄉(xiang) 統籌格局下的鄉(xiang) 村治理秩序與(yu) 挑戰

一是國家直接抵達農(nong) 民的績效不高。一方麵,城鄉(xiang) 統籌以來,國家繞過鄉(xiang) 鎮等基層政權直接同農(nong) 民打交道,國家對鄉(xiang) 村從(cong) 間接治理轉為(wei) 直接治理。國家治理方式的轉變降低了由鄉(xiang) 鎮政權和村級組織治理鄉(xiang) 村的代理成本,但是,國家整體(ti) 治理鄉(xiang) 村的成本並沒有因此而降低,原因是盡管國家並不能直接處理農(nong) 民現實中麵臨(lin) 的各種矛盾與(yu) 不公平。但是,農(nong) 民的預期是隻有國家才是滿足各種訴求和矛盾的理想解決(jue) 方案的最終裁決(jue) 者,這導致上訪和維穩的成本不斷上升,一旦他們(men) 的預期未得到實現,就會(hui) “反噬”農(nong) 民與(yu) 國家的關(guan) 係。另一方麵,國家直接治理造成財政投入越來越大,績效不佳。各種補貼的增加和鄉(xiang) 村投入的增加,在很大程度上解決(jue) 了城鄉(xiang) 投入不平衡以及公共服務的分享不公平等問題。但是,大量旨在增加糧食產(chan) 量與(yu) 增加農(nong) 民收入的補貼和惠農(nong) 資金與(yu) 預期目標並不一致,一些補貼項目甚至造成尋租和腐敗,巨額的農(nong) 業(ye) 投資由於(yu) 缺乏監督和評估被用作非生產(chan) 性或非農(nong) 用途,由此降低了財政支農(nong) 資金和惠農(nong) 政策的績效。

二是鄉(xiang) 鎮基礎能力下降導致鄉(xiang) 村治理懸空。隨著農(nong) 業(ye) 稅的取消、鄉(xiang) 鎮機構改革不斷弱化鄉(xiang) 鎮財權、事權和人事權,導致鄉(xiang) 鎮行政功能和鄉(xiang) 村控製能力不斷下降(趙樹凱,2006),鄉(xiang) 鎮政府在鄉(xiang) 村社會(hui) 秩序中出現缺位:一是“服務”缺位。鄉(xiang) 鎮政府在上級考核的政治壓力和財政困難的經濟壓力之下,忙於(yu) 招商引資和發展經濟,沒有動力和財力進行鄉(xiang) 村社會(hui) 的治理和提供鄉(xiang) 村社會(hui) 公共服務。二是“治理”缺位。稅費改革之後,鄉(xiang) 鎮政權的財權、事權和人事權利都由縣級政府控製,農(nong) 業(ye) 補貼等財政轉移支付的涉農(nong) 資金項目和殯葬費等涉農(nong) 費用都逐漸上移至縣級政府(趙曉峰,2011),鄉(xiang) 鎮政府因其“日益匱乏的資源約束”越來越喪(sang) 失與(yu) 農(nong) 民打交道和控製鄉(xiang) 村社會(hui) 的能力,在客觀上造成鄉(xiang) 鎮政權“懸浮”於(yu) 鄉(xiang) 村社會(hui) 之上(周飛舟,2006)。正式權威和正規權力的缺失,使得鄉(xiang) 村社會(hui) 處於(yu) “治理”缺位的危機中。

三是村治越來越遠離自治初衷。村級組織從(cong) 財務、人事和事權等方麵被鄉(xiang) 鎮政權“接管”,村級組織的行政性傾(qing) 向增強,農(nong) 村社會(hui) 管理和服務的功能減弱,村級組織的內(nei) 生性權威不斷退化(董磊明等,2008),村莊自治演變為(wei) 一種自上而下的、威權性自治(張靜,2000),成為(wei) 貫徹行政命令的工具,喪(sang) 失其村民主體(ti) 性(程為(wei) 敏,2005)。行政村範圍的擴大、大量“大學生村官”進村以及下派駐村幹部導致村幹部陌生化,消解了村民自治的“內(nei) 生性”。國家對村級組織行政治理正式化要求越來越高,在鄉(xiang) 村社會(hui) 行之有效的利用習(xi) 俗和傳(chuan) 統協調村民生活的治理傳(chuan) 統逐漸失去效力(趙曉峰,2013)。

要強調的是,盡管國家在製度化基層資金來源和使用上投入高昂的成本,對基層對農(nong) 民的攤派施加了種種製約,但各種名目的負擔仍然存在。2011至2016年農(nong) 民總負擔從(cong) 654.87億(yi) 元下降到407.55億(yi) 元,其在農(nong) 民總收入中的比重也從(cong) 1.43%下降為(wei) 0.56%(見表2)。農(nong) 民負擔中,占比比較大的幾項為(wei) 上交給集體(ti) 的土地承包金、一事一議籌資和以資代勞、行政事業(ye) 收費和農(nong) 業(ye) 生產(chan) 性收費,這說明一些地區農(nong) 村公共服務和公共治理仍然需要農(nong) 民自己投入。

四是非正式規則在鄉(xiang) 村秩序中的主導性增強。城鄉(xiang) 統籌以來,隨著微觀基礎上家庭本位的回歸,非正式製度在鄉(xiang) 村社會(hui) 中逐漸發揮著越來越大的影響。其一,宗族勢力在選舉(ju) 中複蘇甚至左右民主進程,村莊內(nei) 的主要宗族通過選舉(ju) 控製村莊的正式權力(王振耀等,2000),有的以此獲取村兩(liang) 委的主要位置,村委會(hui) 和村支部等組織的幹部來自於(yu) 大姓和大族的比例遠遠大於(yu) 來自於(yu) 小姓和小族的比例(劉金海,2016);其二,新鄉(xiang) 賢、新鄉(xiang) 紳或者村莊體(ti) 製外精英出現並發揮作用。由於(yu) 村兩(liang) 委無法有效提供村莊相關(guan) 公共服務,難以滿足農(nong) 民對於(yu) 自身利益保護、鄉(xiang) 村狀況改善和糾紛調解等需求,一些具有一定經濟能力和社會(hui) 影響力的“新鄉(xiang) 賢、新鄉(xiang) 紳或者村莊體(ti) 製外精英”開始在鄉(xiang) 村社會(hui) 中扮演“權威代言人”的作用,他們(men) 獲得主導村莊治理的支配性地位,形成基層政治中的“能人治村”現象。其三,鄉(xiang) 村幫派勢力死灰複燃。傳(chuan) 統鄉(xiang) 土社會(hui) 以“禮治秩序”為(wei) 主的非正式製度的崩潰和改革以來鄉(xiang) 村社會(hui) 基層治理的真空,給了鄉(xiang) 村幫派勢力以複活的機會(hui) 。無論是單個(ge) 的地痞流氓,還是同正式組織相關(guan) 聯的黑惡勢力,抑或是同地方宗族勢力相關(guan) 聯的“村霸”,不僅(jin) 造成鄉(xiang) 村社會(hui) 秩序的動蕩,而且導致黨(dang) 和政府執政根基的鬆動。其四,宗教勢力乘虛而入,一些宗教的教會(hui) 會(hui) 長成為(wei) 地方精英支配著村莊(葉本乾,2005)。村幹部不得不借助於(yu) 在“紅白喜事”等禮俗活動中扮演組織者角色,來拉近同村民之間的關(guan) 係,從(cong) 而獲得認同。

六、結論性評論

本文從(cong) 國家治理視角回顧了中國是如何對廣袤鄉(xiang) 村疆域進行治理的。對國家來講,鄉(xiang) 村既是攫取資源的來源,也是國家穩定的基礎。在漫長的國家鄉(xiang) 村治理進程中,鄉(xiang) 村的秩序既取決(jue) 於(yu) 國家攫取的程度和方式,也取決(jue) 於(yu) 國家與(yu) 代理人之間的委托代理關(guan) 係和代理人的行為(wei) ,以及作為(wei) 鄉(xiang) 村治理基礎的非正式製度的作用。以此來看,中國的國家鄉(xiang) 村治理經曆了傳(chuan) 統鄉(xiang) 土社會(hui) 時期縣政村治——土改到集體(ti) 化時期的國家全麵控製——改革時期的鄉(xiang) 政村治——城鄉(xiang) 統籌時期的國家治理的演變。國家鄉(xiang) 村治理製度安排的改變都是為(wei) 了矯正上一個(ge) 時期的治理弊端和問題,但迄今為(wei) 止尚未找到有效的國家鄉(xiang) 村治理結構與(yu) 秩序。

從(cong) 長時段看,中國四十年改革開放帶來的最根本變化是鄉(xiang) 土中國向城鄉(xiang) 中國的轉型(周其仁,2017)。一個(ge) 國家的轉型不僅(jin) 僅(jin) 體(ti) 現在工業(ye) 化和城市化水平的提高,更反映在鄉(xiang) 村社會(hui) 中農(nong) 民與(yu) 土地、農(nong) 民與(yu) 村莊粘度的變化。在經濟結構變革的推動下,“以農(nong) 為(wei) 本、以土為(wei) 生、根植於(yu) 土”的鄉(xiang) 土中國,已經轉變為(wei) “鄉(xiang) 土變故土、告別過密化農(nong) 業(ye) 、鄉(xiang) 村變故鄉(xiang) ”的城鄉(xiang) 中國(劉守英,2018)。進入城鄉(xiang) 中國階段,國家鄉(xiang) 村治理出現大變局:鄉(xiang) 村經濟市場化程度大大提高,鄉(xiang) 村經濟活動與(yu) 社會(hui) 關(guan) 係變化,維係鄉(xiang) 村社會(hui) 的血緣、地緣以及人情關(guan) 係趨於(yu) 淡漠,熟人社會(hui) 麵臨(lin) 解體(ti) (黨(dang) 國英,2008);農(nong) 民與(yu) 土地和村莊關(guan) 係黏度下降,尤其是“農(nong) 二代”的離土、出村、不回村,“鄉(xiang) 土”成“故土”,村莊分化和代際革命使村裏人成為(wei) 陌生人,禮治秩序讓位於(yu) 經濟權力的主宰,村莊治理結構、規則與(yu) 秩序正在進一步演化與(yu) 變遷。人地、人村關(guan) 係變化也帶來國家正式治理的成本收益結構變化,城鄉(xiang) 統籌格局下對農(nong) 業(ye) 進行的大量補貼以及鄉(xiang) 村投入,由於(yu) 大量人口的入城脫村,出現投入錯配和績效不佳。國家必須在新的發展階段找尋與(yu) 鄉(xiang) 村轉型相適應的鄉(xiang) 村治理安排,提高國家直接治理的績效、進行適合鄉(xiang) 村治理半徑的委托代理設計與(yu) 製度安排,進行村莊正式製度與(yu) 非正式製度的力量平衡,以形成更有效的鄉(xiang) 村治理秩序。

參考文獻:

[1]D.C.North,Institutions,Institutional Change and Economic Performance.Cambridge:Cambridge University Press,1990

[2]M.Aoki,Comparative

Institutional Analysis.MA:The MIT Press,2001

[3]周其仁.城鄉(xiang) 中國(修訂版).中信出版社,2017

[4]劉守英.城鄉(xiang) 中國的土地問題.北京大學學報(哲學社會(hui) 科學版),2018,55(03):79—93

[5]費孝通.鄉(xiang) 土中國(修訂本).上海人民出版社,2013

[6]於(yu) 建嶸.嶽村政治:轉型期中國鄉(xiang) 村政治結構的變遷.商務印書(shu) 館,2001

[7]施堅雅(G.William

Skinner)著.史建雲(yun) ,徐秀麗(li) 譯.中國農(nong) 村的市場和社會(hui) 結構.中國社會(hui) 科學出版社,1998.40—45

[8]王曙光.中國鄉(xiang) 村治理的曆史嬗變與(yu) 現代轉型.http://www.aisixiang.com/data/95984.html,2016-01-16

[9].柯武剛,史漫飛.製度經濟學:社會(hui) 秩序與(yu) 公共政策.商務印書(shu) 館,2000

[10]秦暉.傳(chuan) 統十論——本土社會(hui) 的製度文化與(yu) 其變革.複旦大學出版社,2003

[11]費正清.美國與(yu) 中國.商務印書(shu) 館,1997:17—20

[12]張仲禮.中國紳士:關(guan) 於(yu) 其在19世紀中國社會(hui) 中的作用的研究.上海社會(hui) 科學出版社,1991

[13]張鳴.鄉(xiang) 村社會(hui) 權力和文化結構的變遷:1903-1953.陝西人民出版社,2008

[14]杜潤生.杜潤生自述:中國農(nong) 村體(ti) 製變革重大決(jue) 策紀實.人民出版社,2005

[15]王滬寧.當代中國村落家族文化——對中國社會(hui) 現代化的一項探索.上海人民出版社,1991

[16]楊奎鬆.新中國鎮反運動始末(上、下).江淮文史,2011(1):4—42;2011(2):4—19

[17]費正清.劍橋中華人民共和國史.上海人民出版社,1990:72

[18]張靜.基層政權:鄉(xiang) 村製度諸問題.浙江人民出版社,2000

[19]張樂(le) 天.告別理想——人民公社製度研究.東(dong) 方出版中心,1998

[20]林尚立.國內(nei) 政府間關(guan) 係.浙江人民出版社,1998

[21]楊善華,蘇紅.從(cong) “代理型政權經營者”到“謀利型政權經營者”——向市場經濟轉型背景下的鄉(xiang) 鎮政權.社會(hui) 學研究,2002(1):17—24

[22]徐勇.中國農(nong) 村村民自治.華中師範大學出版社,1997

[23]項繼權.20世紀晚期中國鄉(xiang) 村治理的改革與(yu) 變遷.浙江師範大學學報(社會(hui) 科學版),2005,30(5):1—7

[24]吳理財,李世敏,王前.新世紀以來中國農(nong) 村基層財政治理機製及其改革.求實,2015(7):84—96

[25]程為(wei) 敏.關(guan) 於(yu) 村民自治主體(ti) 性的若幹思考.中國社會(hui) 科學,2005(3):23—35

[26]周飛舟.從(cong) 汲取型政權到“懸浮型”政權——稅費改革對國家與(yu) 農(nong) 民關(guan) 係之影響.社會(hui) 學研究,2006(3):1—38

[27]孔祥智,何安華.城鄉(xiang) 統籌與(yu) 農(nong) 業(ye) 增長方式轉變:2001-2010年的中國農(nong) 業(ye) 政策.教學與(yu) 研究,2011(2):5—14

[28]時文彥.充實和轉變職能強化鄉(xiang) 鎮財政管理的探討.財政研究,2010(2):74—76

[29]趙曉峰.“行政消解自治”:理解稅改前後鄉(xiang) 村治理性危機的一個(ge) 視角.長白學刊,2011(1):73—78

[30]賈晉.鄉(xiang) 鎮改革:困境與(yu) 破局.中共四川省委黨(dang) 校學報,2012(4):33—37

[31]黨(dang) 國英.我國鄉(xiang) 鎮機構改革的回顧與(yu) 展望.中國黨(dang) 政幹部論壇,2009(3):29—31

[32]趙樹凱.鄉(xiang) 鎮政府之命運.中國發展觀察,2006(7):51—53

[33]董磊明,陳柏峰.結構混亂(luan) 與(yu) 迎法下鄉(xiang) -河南宋村法律實踐的解讀.中國社會(hui) 科學,2008(5)

[34]趙曉峰.公域、私域與(yu) 公私秩序:中國農(nong) 村基層半正式治理實踐的闡釋性研究.中國研究.2013

[35]王振耀,白鋼,王仲田.中國村民自治前沿.中國社會(hui) 科學出版社,2000

[36]劉金海.宗族對鄉(xiang) 村權威及其格局影響的實證研究——以村莊主要幹部的姓氏來源為(wei) 分析基礎.東(dong) 南學術,2016(1):80—87

[37]黨(dang) 國英.我國鄉(xiang) 村治理改革回顧與(yu) 展望.社會(hui) 科學戰線,2008(12):1—17

注釋:

[1]1978年中共十一屆三中全會(hui) 審議的《中共中央關(guan) 於(yu) 加快農(nong) 業(ye) 發展若幹問題的決(jue) 定(草案)》

[2]1979年9月28日中共十一屆四中全會(hui) 審議通過的《中共中央關(guan) 於(yu) 加快農(nong) 業(ye) 發展若幹問題的決(jue) 定》

[3]1980年9月27日中共中央印發的《關(guan) 於(yu) 進一步加強和完善農(nong) 業(ye) 生產(chan) 責任製的幾個(ge) 問題》

[4]中華人民共和國第九屆全國人民代表大會(hui) 常務委員會(hui) 第二十九次會(hui) 議於(yu) 2002年8月29日通過的《中華人民共和國農(nong) 村土地承包法》,自2003年3月1日起施行

[5]全國人民代表大會(hui) ,第五屆全國人民代表大會(hui) 第五次會(hui) 議關(guan) 於(yu) 修改《中華人民共和國地方各級人民代表大會(hui) 和地方各級人民政府組織法》的若幹規定的決(jue) 議,1982-12-10

[6]2000年11月30日《中共中央辦公廳關(guan) 於(yu) 在農(nong) 村開展“三個(ge) 代表”重要思想學習(xi) 教育活動的意見》(中辦發[2000]24號)

[7]稅費改革轉移支付的對象不包括北京、上海、廣東(dong) 、江蘇和浙江。實際上,中央許多財政補貼和轉移支付都不包括這五個(ge) 省市,要求他們(men) 用自己的財力解決(jue) 。有時還加上福建和山東(dong) ,所以這些地區被戲稱為(wei) “五省俱樂(le) 部”或“七省俱樂(le) 部”。轉引自周飛舟.從(cong) 汲取型政權到“懸浮型”政權——稅費改革對國家與(yu) 農(nong) 民關(guan) 係之影響.社會(hui) 學研究,2006(3):1—38

[8]其中,良種補貼2003年實施,種糧直接補貼、農(nong) 機具購置補貼2004年實施,農(nong) 資綜合直接補貼2006年實施

[9]曆年《中國農(nong) 業(ye) 年鑒》(統計口徑為(wei) 農(nong) 業(ye) 支出)、中央財政決(jue) 算報告

[10]中國財政年鑒,2017

[11]2002年7月14日,中共中央辦公廳、國務院辦公廳下發了《關(guan) 於(yu) 進一步做好村民委員會(hui) 換屆選舉(ju) 工作的通知》,引自全國村務公開協調小組辦公室.健全和完善村務公開和民主管理製度學習(xi) 讀本.中國青年出版社,2004

[12]2006年10月8日,《國務院關(guan) 於(yu) 做好農(nong) 村綜合改革工作有關(guan) 問題的通知》(國發[2006]34號)

[13]2006年11月13日,《中共中央辦公廳、國務院辦公廳關(guan) 於(yu) 加強農(nong) 村基層黨(dang) 風廉政建設的意見》(中辦發[2006]32號)

[14]2008年7月25日,財政部發布《關(guan) 於(yu) 開展村級會(hui) 計委托代理服務工作的指導意見》(財會(hui) [2008]8號)

[15]中央組織部2009年7號文件《關(guan) 於(yu) 加強村黨(dang) 支部書(shu) 記隊伍建設的意見》

[16]中央辦公廳2009年21號文件《關(guan) 於(yu) 完善村級組織運轉經費保障機製促進村級組織建設的意見》

友情鏈接: